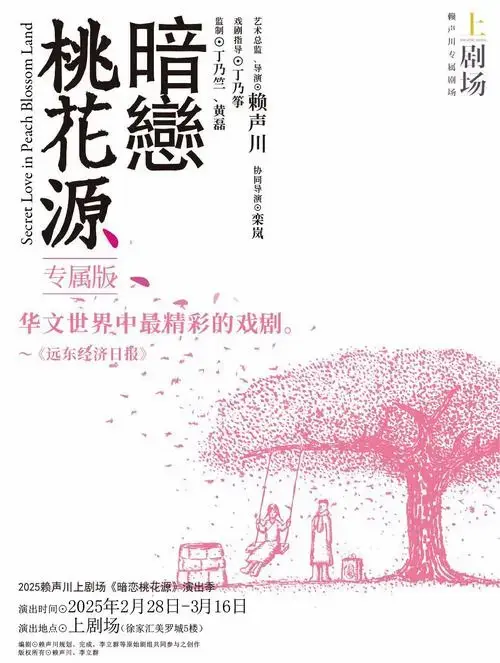

从话剧到电影,《暗恋桃花源》为何能火38年?深度揭秘

更新时间:2025-05-03 14:50 浏览量:30

## 38年不衰的《暗恋桃花源》:一场跨越时空的集体精神疗愈

1986年,当赖声川在台北艺术大学的小剧场首次排演《暗恋桃花源》时,恐怕连他自己都没想到,这部作品会成为华语戏剧史上一个不朽的传奇。38年过去,从话剧舞台到电影银幕,从台湾到大陆再到海外华人社区,《暗恋桃花源》的热度不减反增,成为几代观众共同的文化记忆。究竟是什么魔力,让这部作品穿越时空界限,持续打动不同世代的心灵?

《暗恋桃花源》的叙事结构本身就是一场天才的创造——两个毫不相干的剧组《暗恋》和《桃花源》因剧场管理失误不得不同时排练,现代爱情悲剧与古装喜剧荒诞地交织在一起。这种"戏中戏"的嵌套设计,打破了传统戏剧的线性叙事,创造出一种奇妙的审美距离:观众既沉浸在故事中,又时刻被提醒着"这只是一场戏"。这种间离效果不是疏远,反而成就了一种更高层次的真实——它模拟了我们现实生活中的错位感与荒诞性,让每个观众都能在其中找到自己的影子。

江滨柳与云之凡的"暗恋"故事,承载着大时代下小人物的无奈与坚韧。这对因战乱分离的恋人,映射了整个漂泊的华人群体对故土与旧情的集体乡愁。而"桃花源"部分则以夸张的喜剧形式,解构了人们对理想世界的乌托邦想象。一悲一喜,一庄一谐,恰如人生的两面——我们总是在追寻得不到的(暗恋),又对已得到的(桃花源)充满怀疑。这种对人性矛盾的深刻洞察,超越了特定时代背景,成为普世的情感共鸣点。

赖声川的创作秘密在于他深谙"集体即兴创作"之道。他不提供现成剧本,而是引导演员根据简单情境即兴发挥,在碰撞中自然生长出鲜活台词。这种创作方式赋予了《暗恋桃花源》惊人的生命力——每个时代的演出都会融入当下的社会情绪,从解严前后的台湾到全球化时代的身份焦虑,作品像一面流动的镜子,始终映照着变化中的华人精神世界。

在当代社会普遍存在的存在主义焦虑中,《暗恋桃花源》提供了一种温和的解药。当江滨柳在病床上与旧爱重逢,当老陶发现理想国度的虚妄,观众看到的不是绝望,而是一种历经沧桑后的释然。这种"悲剧净化"效果,让现代人在快节奏生活中的孤独、迷茫得到某种程度的疗愈——原来我们的挣扎并非独有,那些得不到与已失去,本就是生命常态。

从舞台到银幕的转换,反而放大了这种共鸣效应。电影版通过特写镜头将演员的微表情无限放大,舞台版则保留了现场即兴的鲜活感。不同媒介的演绎不是简单的复制,而是多角度的诠释,让作品在不同艺术维度上持续生长。这也是为什么38年来,观众愿意一遍遍重温——每次都能发现新的层次,就像打开一个俄罗斯套娃,永远有惊喜等待发掘。

《暗恋桃花源》的持久魅力或许正在于此:它既是我们这个时代的寓言,又是每个人内心的独白;它既严肃地探讨生死爱欲,又不失幽默地消解着这些沉重命题。在笑声与泪水的交织中,观众完成了一场集体精神仪式——认领属于自己的那份遗憾,然后学会与之和平共处。这大概就是伟大艺术的终极魔力:它不提供答案,却让问题本身变得可以忍受。